つまり「解の存在範囲」から𝑥軸との共有点の位置が分かる。

この共有点を\(α,β(α\)≦\(β)\)とおき、任意の実数\(k\)が\(α,β\)の「外側」にあるか「内側」にあるかで、関数の値の符号や軸の位置まで決定できる。 式からグラフと𝑥軸との関係を読み解く力が大事。

異符号ってなに?2次方程式の解の存在範囲

異符号ってなに?2次方程式の解の存在範囲

また、判別式や軸の位置からも、グラフの位置を確定させることができる。

このとき、関数の値\(f(k)\)は正の値をとる(\(f(k)\)>\(0\))。

また、𝑥軸と交わるので判別式\(D\)は\(0\)以上(\(D\)≧\(0\))で、\(k\)<\(α\)≦\(β\)なら軸は\(k\)より右(軸>\(k\))、\(α\)≦\(β\)<\(k\)なら軸は\(k\)より左(軸<\(k\))となる。

まとめると、

・\(k\)<\(α\)≦\(β\) のとき \(f(k)\)>\(0\)、\(D\)≧\(0\)、軸>\(k\)

・\(α\)≦\(β\)<\(k\) のとき \(f(k)\)>\(0\)、\(D\)≧\(0\)、軸<\(k\)

というのが導き出せる。

このとき、関数の値\(f(k)\)は負の値をとる(\(f(k)\)<\(0\))。

外側のときと違って、下に凸の放物線で\(f(k)\)<\(0\)ならば必ず𝑥軸と異なる2点で交わるので、判別式は必ず\(D\)<\(0\)となる。

また、別途軸の位置を検討する必要もない。

まとめると、

・\(α\)<\(k\)<\(β\) のとき \(f(k)\)<\(0\)

というのが導き出せる。

任意の実数\(k\)が2つの解の外側か内側かで

・\(k\)<\(α\)≦\(β\) のとき \(f(k)\)>\(0\)、\(D\)≧\(0\)、軸>\(k\)

・\(α\)≦\(β\)<\(k\) のとき \(f(k)\)>\(0\)、\(D\)≧\(0\)、軸<\(k\)

・\(α\)<\(k\)<\(β\) のとき \(f(k)\)<\(0\)

となる性質を使い分けることができるようになりたい。

今見たのは下に凸の放物線のお話。

上に凸(\(a\)<\(0\))のときは

・\(k\)<\(α\)≦\(β\) のとき \(f(k)\)<\(0\)、\(D\)≧\(0\)、軸>\(k\)

・\(α\)≦\(β\)<\(k\) のとき \(f(k)\)<\(0\)、\(D\)≧\(0\)、軸<\(k\)

・\(α\)<\(k\)<\(β\) のとき \(f(k)\)>\(0\)

こんな感じに、\(f(k)\)の符号が異なる。

また、状況によっては「<」が「≦」になったり「≧」が「>」になったりと符号の種類が変わるので、問題文をよく読んで解いていきたい。

𝑥軸の正の部分において異なる2点で交わるというのは、\(y=f(x)\)のグラフが𝑥軸の\(x\)>\(0\)の部分と異なる2点で交わるということ。

なので、共有点の𝑥座標を\(α,β(α\)<\(β)\)とすると、\(0\)<\(α\)<\(β\)となることが分かる。

ここで、さっきの任意の実数を\(k=0\)と考えると、

・\(0\)<\(α\)<\(β\) のとき \(f(0)\)>\(0\)、\(D\)>\(0\)、軸>\(0\)

という性質を使うことができる。

よって

今度は𝑥軸の正と負の部分で交わるとき、\(m\)の範囲はどうなるのか考えてみる。

𝑥軸の正と負の部分で交わるというのは、\(y=f(x)\)のグラフと𝑥軸が異なる2点で交わり、その交点の𝑥座標のうち一方が\(0\)より大きくもう一方が\(0\)より小さいということ。

なので、共有点の𝑥座標を\(α,β(α\)<\(β)\)とすると、\(α\)<\(0\)<\(β\)となることが分かる。

同じように、任意の実数\(k=0\)と考えると、

・\(α\)<\(0\)<\(β\) のとき \(f(0)\)<\(0\)

という性質を使うことができる。

グラフの形とか位置をイメージすることが大事。

-1024x197.png)

例題を解きながら、𝑥軸との共有点の位置の性質を確認していく。

「\(1\)より大きい解と\(1\)より小さい解を1つずつもつ」というのは、\(f(x)=x^2+2x+a\)のグラフと𝑥軸が異なる2点で交わり、その交点の𝑥座標のうち一方が\(1\)より大きくもう一方が\(1\)より小さいということ。

なので、共有点の𝑥座標を\(α,β(α\)<\(β)\)とすると、\(α\)<\(1\)<\(β\)となることが分かり、

・\(α\)<\(1\)<\(β\) のとき \(f(1)\)<\(0\)

という性質を使うことができる。

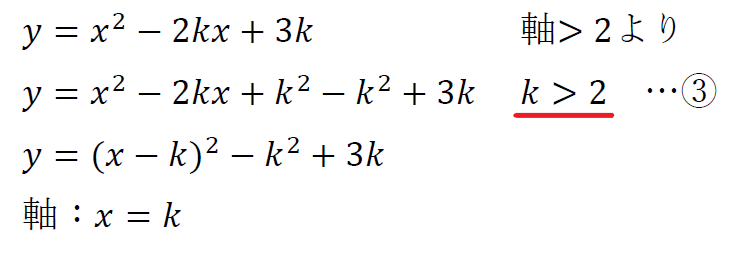

「\(2\)以上の異なる2つの実数解をもつ」というのは、\(f(x)=x^2-2kx+3k\)のグラフが𝑥軸の\(x\)≧\(2\)の部分と異なる2点で交わるということ。

なので、共有点の𝑥座標を\(α,β(α\)<\(β)\)とすると、\(2\)≦\(α\)<\(β\)となることが分かり、

・\(2\)≦\(α\)<\(β\) のとき \(f(2)\)≧\(0\)、\(D\)>\(0\)、軸>\(2\)

という性質を使うことができる。

よって

-1024x218.png)

| \(y\)が\(x\)の関数であること表すときに、「\(y=f(x)\)」と書くことができる |

-1024x691.png)

任意の実数\(k\)が2つの解の外側か内側かで

・\(k\)<\(α\)≦\(β\) のとき \(f(k)\)>\(0\)、\(D\)≧\(0\)、軸>\(k\)

・\(α\)≦\(β\)<\(k\) のとき \(f(k)\)>\(0\)、\(D\)≧\(0\)、軸<\(k\)

・\(α\)<\(k\)<\(β\) のとき \(f(k)\)<\(0\)

となる性質を使い分けることができるようになりたい。

グラフの形とか位置をイメージすることが大事。

すうがくのいえ

すうがくのいえ