問題を解くためには、文字を書いて、計算して、計算結果を答えとしている。

普段の計算の書き方は、「横書き」で書いて計算していた。

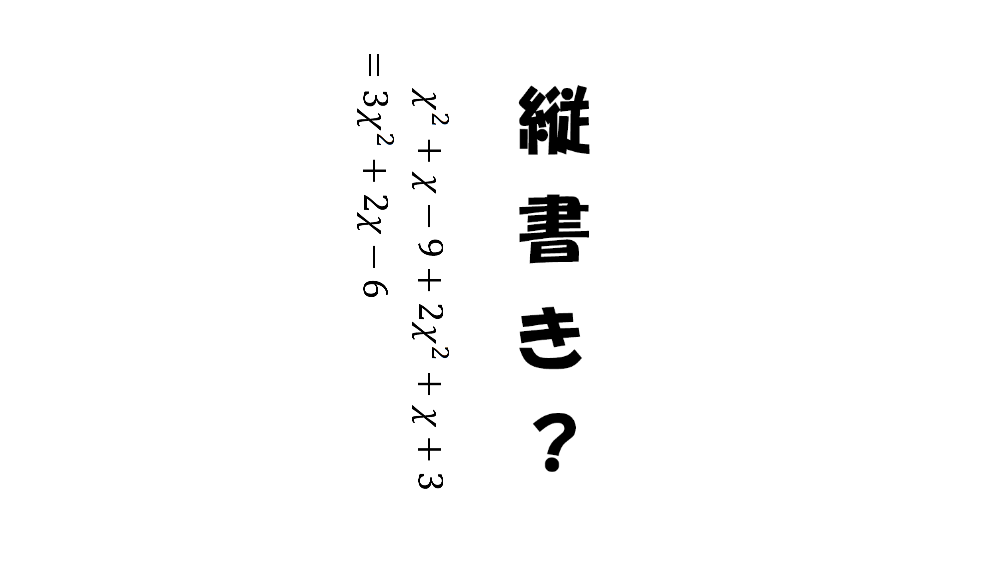

こんな感じの。

これが横書き。

この「横書き」に対して、「縦書き」というものが存在する。

「足し算・引き算」のときと、「掛け算」のときとで分けて考えてみる。

「割り算」はちょっと難しいので扱うのは恐らくもうちょっと先のお話。

足し算は加法、加法の結果(答え)を和

引き算は減法、減法の結果(答え)を差

掛け算は乗法、乗法の結果(答え)を積

割り算は除法、除法の結果(答え)を商

って呼ぶ。

まずは、「加法・減法」について、実際に式を「縦書き」で計算してみる。

同じ色同士が同類項。

これで同類項に注目ができた。

同じ色同士の同類項を縦に並べる。

これで同類項を縦に並べることができた。

縦の同類項をまとめる。

これで答えが出た。

ここでひとつ注意しなければならないポイントがある。

同類項を縦に並べるとき、1つしかないとか全くない場合がある。

このとき、同類項がないからといって、左に詰めず、空白を確保しておかなくてはならない。

「加法・減法」の場合、全く同類項がない場合には左に詰めることができるができるけど、後に出てくる「乗法」の場合はそれができないから混乱しないためにも同じ方法でやる方が良き。

実際の式で確認してみる。

同じ色同士が同類項。

これで同類項に注目ができた。

同じ色同士の同類項を縦に並べる。

ここで、

同類項がない場合は空白にしておく。

なので緑の部分の上は空白にしておく。

これで同類項を縦に並べることができた。

縦の同類項をまとめる。

これで答えが出た。

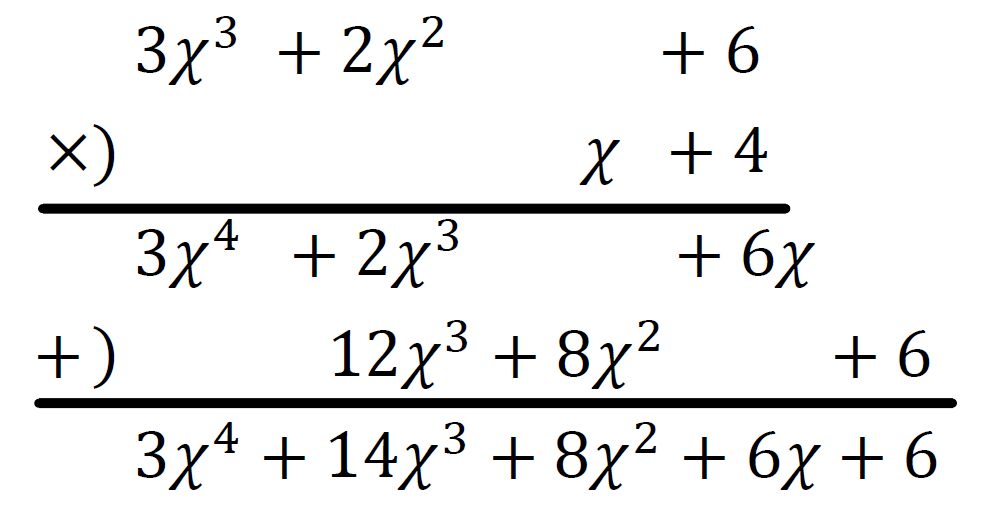

今度は「乗法」について、実際に(多項式)×(多項式)を「縦書き」で計算してみる。

乗法の縦書きで解く場合、まずは式を「降べきの順に整理」しておかなくてはならない。

今回は既に降べきの順に整理されているので、式を降べきの順に整理することができた。

同じ色同士が同類項。

これで同類項に注目ができた。

同じ色同士の同類項を縦に並べる。

ここで、

同類項がない場合は空白にしておく。

なので青と紫の部分の下と、緑の部分の上は空白にしておく。

これで同類項を縦に並べることができた。

まずは、xを掛けていく。

次に+4を掛けていく。

ここで、計算結果の同類項も縦に並べるように注意する。

最後に同類項をまとめる。

これで答えが出た。

足し算は加法、加法の結果(答え)を和

引き算は減法、減法の結果(答え)を差

掛け算は乗法、乗法の結果(答え)を積

割り算は除法、除法の結果(答え)を商

縦書きができることは必須ではないけど、縦書きの方が計算を視覚的に捉えることができる。

なので、計算の書き方として縦書きを知っておいて損はない。

加法・減法の縦書きのやり方

STEP1.同類項に注目する

STEP2.同じ同類項を縦に並べる

STEP3.縦に計算する

乗法の縦書きのやり方

STEP1.式を降べきの順に整理する

STEP2.同類項に注目する

STEP3.同じ同類項を縦に並べる

STEP4.縦に計算する

同類項がない場合は空白にしておくことを忘れないように。

それぞれのSTEPと同類項を並べるときのポイントを覚えれば簡単に縦書きを使いこなすことができるようになる。

あと、縦書きスペース食う。でも普段あまりやらない縦書きを使うのは楽しい。

すうがくのいえ

すうがくのいえ