方程式の実数解の個数から定数を求める問題は、一見すると「不等式」とは無関係に見える。

だけど、実数解の条件を満たす定数を求めるには、結局のところ2次不等式を解かざるを得ないケースが多い。

問題文に「不等式を解け」と書いていなくても、自分で2次不等式を設定して解く必要があることに注意したい。

2次不等式とは?グラフから理解する基本的な解き方

2次不等式とは?グラフから理解する基本的な解き方

目次

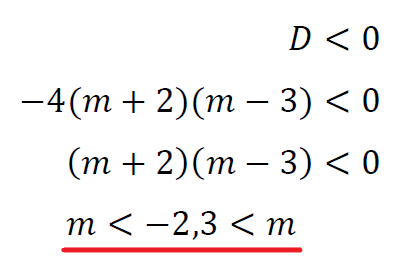

この判別式\(D\)の符号によって

①\(D\)>\(0\)のとき実数解は2個

②\(D\)=\(0\)のとき実数解は1個

③\(D\)<\(0\)のとき実数解は0個

この中のどれかになる。

判別式の使い方

2次方程式\(x^2-(k+1)x+1=0\)より

判別式の使い方

2次方程式\(x^2-(k+1)x+1=0\)より

\(D=k^2+2x-3\)より\(k^2+2x-3\)>\(0\)となるので

判別式は、2次方程式における実数解の個数を判別するので、2次方程式以外では使えないということにも注意しなきゃいけない。

判別式は2次方程式でしか使えない

判別式は2次方程式でしか使えない

-1024x197.png)

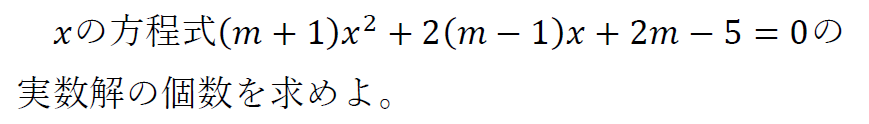

例題を解きながら、実数解の個数から定数を求めるやり方を確認していく。

なので、\([1]m+1=0\)のときと\([2]m+1≠0\)のときで、場合分けをして解いていく。

\([1]m+1=0\)のとき

\(m+1=0\)より

けど、一応代入してみる。

\([2]m+1≠0\)のとき

\(m+1≠0\)より

①\(D\)>\(0\)

②\(D\)=\(0\)

③\(D\)<\(0\)

の3パターンで考える。

①\(D\)>\(0\)のとき実数解は2個

②\(D\)=\(0\)のとき実数解は1個

③\(D\)<\(0\)のとき実数解は0個

\([1]\)と\([2]\)を合わせて

\(-2\)<\(m\)<\(-1,-1\)<\(m\)<\(3\)のとき2個

\(m=-2,-1,3\)のとき1個

\(m\)<\(-2,3\)<\(m\)のとき0個

これが答え。

-1024x218.png)

|

\(ax^2+bx+c\)>\(0\) \(ax^2+bx+c\)<\(0\) \(ax^2+bx+c\)≧\(0\) \(ax^2+bx+c\)≦\(0\) (\(a,b,c\)は定数、\(a≠0\)) |

|

| \(ax^2+bx+c=0\) | |

| \(D=b^2-4ac\) | |

| ①\(D\)>\(0\)のとき実数解は2個 ②\(D\)=\(0\)のとき実数解は1個 ③\(D\)<\(0\)のとき実数解は0個 |

-1024x691.png)

実数解の個数を条件にした問題は、とりあえず判別式を活用するのが基本となる。

判別式の不等式を立てる際は、2次不等式を正しく解ける力が問われる。

問題文の中で「方程式」とだけ表現されている場合は、必ずしも2次方程式になるとは限らない。

その場合は、与えられた式の次数や問題の構造に応じて、場合分けをする必要がある。

結構見落としやすいポイントなので、忘れずにしっかり問題文の意図を汲んでいきたい。

すうがくのいえ

すうがくのいえ