「放物線と直線の共有点の求め方」で放物線と直線の共有点の求め方が分かった。

今度は、式の中に文字が含まれていた場合、どのように解いていけば良いか考えていく。

やることは基本的に「放物線と直線の共有点の求め方」と同じ。

違いは、計算の中に文字が入る分、整理や不等式処理が少し増えるだけ。

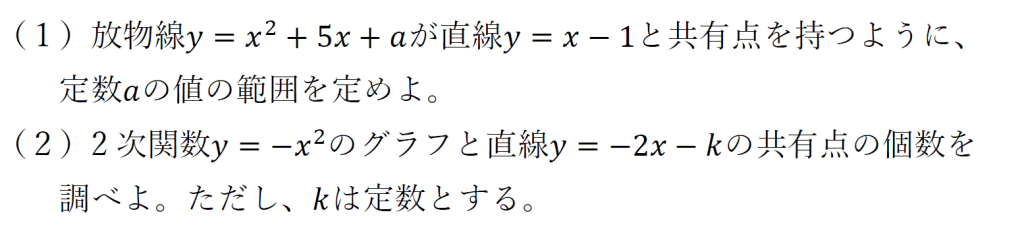

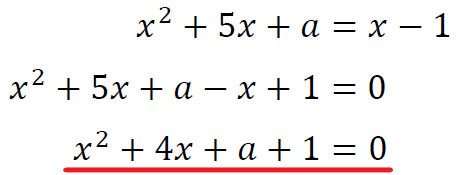

「共有点を持つ」ということは「\(D≥0\)」ということ。

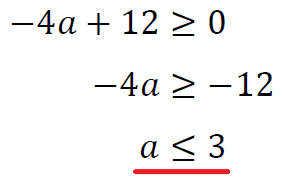

なので「\(-4a+12≥0\)」という式を立てることができる。

これを解くと、

グラフで表すと

こんな感じ。

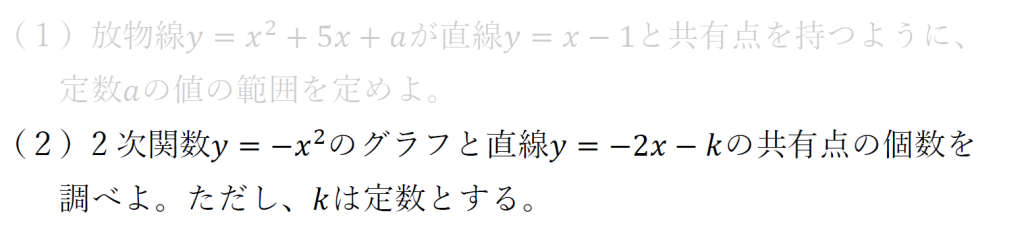

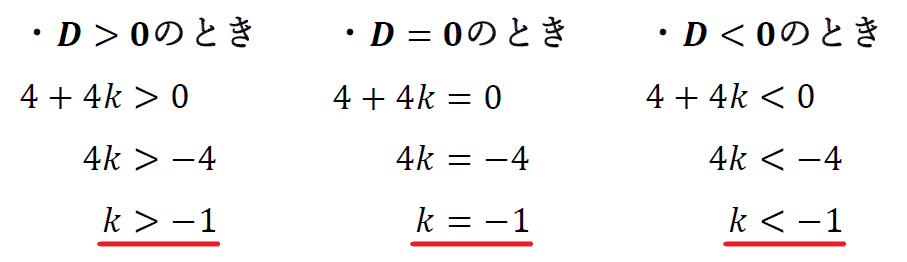

・\(D\)>\(0\)のとき、共有点2個

・\(D\)=\(0\)のとき、共有点1個

・\(D\)<\(0\)のとき、共有点なし

となるので、それぞれ場合分けして考える。

\(k\)>\(-1\)のとき共有点2個

\(k\)=\(-1\)のとき共有点1個

\(k\)<\(-1\)のとき共有点なし

これが答え。

グラフで表すと

こんな感じ。

-1024x197.png)

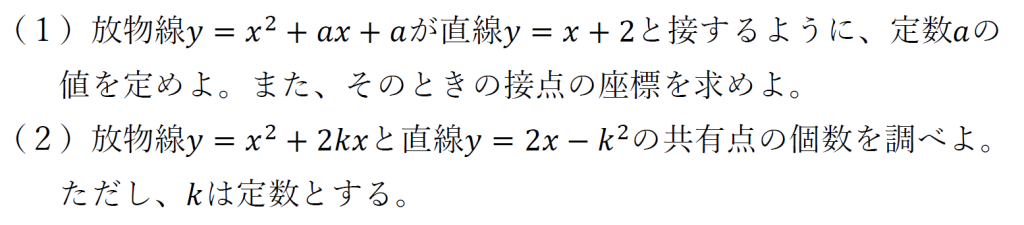

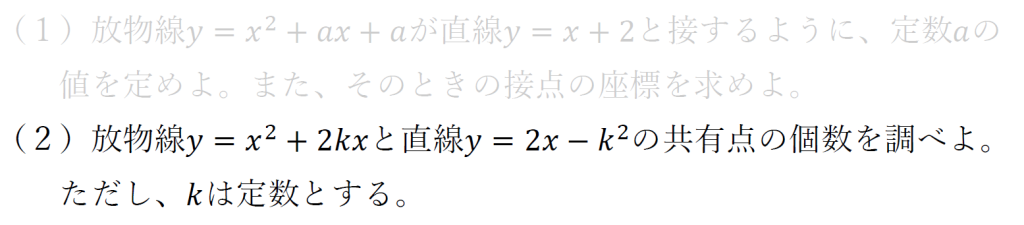

例題を解きながら、文字を含む放物線と直線の共有点の求め方を確認する。

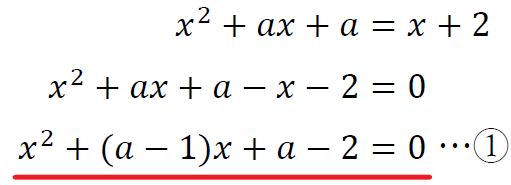

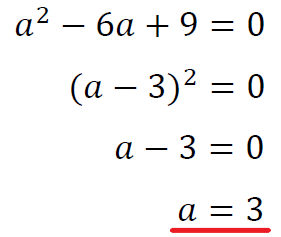

「接する」ということは「\(D=0\)」ということ。

なので「\(a^2-6a+9=0\)」という式を立てることができる。

これを解くと、

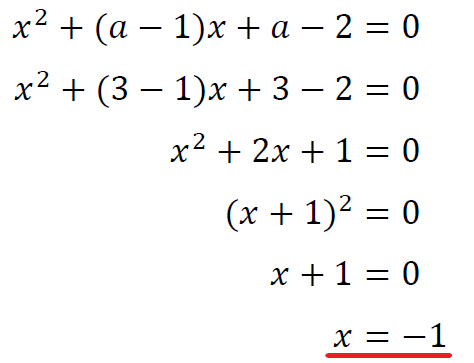

\(a=3\)のとき接点の座標は\((-1,1)\)

これが答え。

グラフで表すと

こんな感じ。

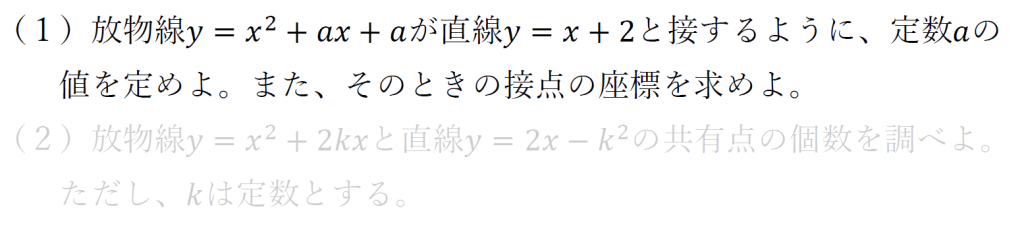

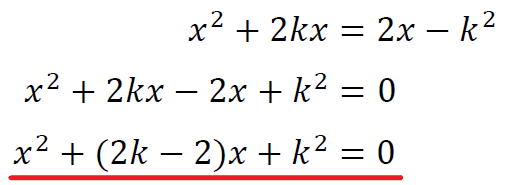

・\(D\)>\(0\)のとき、共有点2個

・\(D\)=\(0\)のとき、共有点1個

・\(D\)<\(0\)のとき、共有点なし

となるので、それぞれ場合分けして考える。

\(k\)<\(\frac{1}{2}\)のとき共有点2個

\(k\)=\(\frac{1}{2}\)のとき共有点1個

\(k\)>\(\frac{1}{2}\)のとき共有点なし

これが答え。

グラフで表すと

こんな感じ。

-1024x218.png)

| \(y=ax^2+bx+c\)と表し、U字の形をしている 2次関数のグラフ |

|

| \(y=mx+n\)と表し、真っ直ぐな線 1次関数のグラフ |

|

| 複数の変数を含む複数の方程式 | |

| 2つ以上の関数や図形が共通して持つ点 | |

| \(D=b^2-4ac\) |

解の公式の

ここが判別式。

判別式の使い方

判別式の使い方

-1024x691.png)

放物線と直線の共有点を求めるとき、文字が入っているとグラフが疑似的に動く。

やることは基本的に「放物線と直線の共有点の求め方」と同じ。

違いは、計算の中に文字が入る分、整理や不等式処理が少し増えるだけ。

問題文をしっかり読み解いて、場合分けして考えることで解くことができる。

すうがくのいえ

すうがくのいえ